聖歌「きよしこの夜」初演はオーストリア

クリスマスになると世界中300以上の言語で歌われる『きよしこの夜』。この曲は、オーストリア共和国ザルツブルク市郊外の小さな田舎町オーバンドルフ/Oberndorfで初めて歌われました。今から2百年前、1818年のクリスマス深夜ミサです。

- 関連項目:

- オーストリアの歴史とカトリック

- ウィーンのクリスマス市

- 関連リンク:

- オリジナル版演奏(U-Tube)

- きよしこの夜協会(英/独)

- きよしこの夜info(英/独)

- Stille Nacht, geht in die Welt(独)

- ARMONIA昭30.11-12「きよしこの夜」物語(日)

- Oberndorfきよしこの夜博物館(英/独)

- Stille Nacht Museum Hallein(英/独)

- Wagrainきよしこの夜博物館(英/独)

- Arnsdorfきよしこの夜博物館(独)

洪水でオルガン故障、ギターで

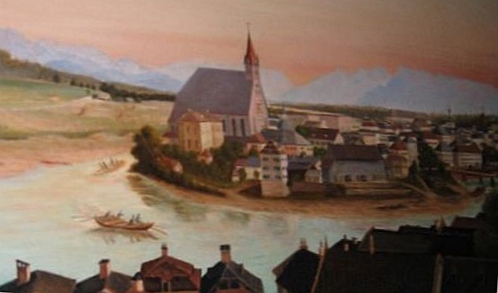

オーバンドルフではザルツァッハ川/Salzachの洪水被害が度々起きたことが記録されてます。この年はザルツァッハ川洪水のため、聖ニコラウス教会内のオルガン(Positivペダル無し小型オルガン)が使えなかった可能性が高いです。

オーバンドルフではザルツァッハ川/Salzachの洪水被害が度々起きたことが記録されてます。この年はザルツァッハ川洪水のため、聖ニコラウス教会内のオルガン(Positivペダル無し小型オルガン)が使えなかった可能性が高いです。

200年前、この頃は産業革命により生まれた中産階級の間でHausMusik/家庭内室内楽が流行し、歴史に登場したばかりの6単弦のギターが好んで弾かれていました。モーアの終焉の地ハライン/Halleinの博物館に彼が愛用したギターが残るほどで、Jモーア自身もギターを弾いたことが知られてます。

今でもクリスマスといえば、都会のウィーンでも盆と正月が一緒に来たような大きな年中行事で、2百年前のアルプスの片田舎オーバンドルフなら、なおさら12月25日を迎える深夜のクリスマスイブにおこなわれる「メッテ」深夜ミサで音楽無しというわけにゆかないことは想像に難くないです。

これが、ギター伴奏による「きよしこの夜」初演の背景と考えられます。

聖歌「きよしこの夜」誕生

当時オーバンドルフの副司祭(助任司祭?)であったヨゼフ・モーアの発案で、隣村の学校教師であり、同じオーバンドルフの教会オルガニストであったグルーバーに「きよしこの夜」のテキストが手渡され「ギター伴奏による2人のソリストと合唱のための曲(EINE MELODIE FUER ZWEI SOLOSTIMMEN , CHOR UND GITARREBEGLEITUNG)」の作曲が依頼されました。

当時オーバンドルフの副司祭(助任司祭?)であったヨゼフ・モーアの発案で、隣村の学校教師であり、同じオーバンドルフの教会オルガニストであったグルーバーに「きよしこの夜」のテキストが手渡され「ギター伴奏による2人のソリストと合唱のための曲(EINE MELODIE FUER ZWEI SOLOSTIMMEN , CHOR UND GITARREBEGLEITUNG)」の作曲が依頼されました。

12月24日にテキストを受け取ったグルーバーは、彼の勤務先アルンスドルフ/Arnsdorfの学校の校舎で曲を完成させ、その夜に楽譜をオーバンドルフに持って来たそうです。

オーバンドルフにあった聖ニコラウス教会/St.Nikolaus Kirche in Oberndorf bei Salzburg におけるその夜のクリスマス深夜ミサでは、モーアがギターを弾きながらテノールソロ、グルーバーはバスソロを歌い、合唱がそのメロディーの終わりをリフレイン。これが世界中で歌われ続ける『きよしこの夜』誕生の瞬間です。

オーバンドルフ地理

A1高速道路でザルツブルク北/Salzburg Nord 移動後に国道B156をBergheim方向へ。 又はザルツブルクから北にまっすぐ20km位自動車道156号を移動。20-30分位でオーバーンドルフ/Oberndorf。

12月24日なら30分ごとにザルツブルク駅からLamprechtshausenまたはTrimmelkam行きの近郊列車(独)で25分間程度でOberndorf駅への移動がお薦め。

- 標高394m

オーバンドルフの墓地/DorfFriedhofに小さな礼拝堂があり、その礼拝堂の場所にかつてあった聖ニコラウス教会で『きよしこの夜』が初演された。観光ヶ所は作曲者グルーバーと、その依頼者であり作詞者であるJモーアの像、オーバンドルフ巡礼教会マリア・ビューエル/Maria Bühelには1663年のイエス受難の丘陵階段/KalvarrienBergTreppe(J.M.Rottmayr(独))の祭壇画。

オーバンドルフ/Oberndorf歴史他

| ザルツァッハ/Salzach川が岩塩の商業路であったため、水夫の土地/SchifferOrtとして移民がはじまる。 | |

| 1278 | 水夫ギルド/SchifferGildeができる。 |

| 1816 | の「ウィーン会議」直後までは川のむこう側のLaufenと一緒のSalzburg大司教区だった。それ以降はザルツァッハ/Salzach川がオーストリアとドイツ(Stadt Laufen, Königreich Bayern, ursprunglich zum Salzburggau des Herzogtums Baiern)の国境となったことから、川を挟んで二つの行政区(オーバンドルフとラウフェン/Laufen)に別れる。オーバンドルフ歴史の変換点であったことから、常任の司祭、臨時の司祭、常任の副司祭、臨時の副司祭が度々入れ替わった。 |

| 1818 | オーバンドルフ聖ニコラウス教会のクリスマス深夜ミサ(ChristMette)で『きよしこの夜』初演。 |

| 1899 | ザルツァッハ川の洪水で聖ニコラウス教会が被災 |

| 1906-13 | 洪水で傷みがが大きかった聖ニコラウス教会解体撤去工事。 |

| 1937 | 15.Aug.聖ニコラウス教会の跡地に「きよしこの夜」礼拝堂建立(feierlich eingeweiht)。 |

聖歌きよしこの夜の作詞:ヨゼフ・モーア/Joseph MOHR

カトリックの聖職者、11.Dez.1792, Salzburg - 4.Dez.1848, Wagrain-Salzburg

| 1792 | 12月11日に母 Anna Schoiberの私生児としてザルツブルク生。 |

| ザルツブルクの副司祭 Johan Nepomuk HIERNLE が彼を引取り教育する。 | |

| ザルツブルクで神学/Theologieを学ぶ。 | |

| 1815 | ザルツブルクで司祭に叙階/Geweihtされる。 |

| 1815-17 | ザルツブルク近郊 Mariapfarr im Lungau の副司祭/Hilfspriester。 |

| 1816 | このMariapfarr時代に「きよしこの夜」作詞。 |

| 1817-19 | さらにオーバンドルフ/Oberndorfの(臨時)副司祭/HilfsPriester。 |

| そのオーバンドルフのオルガニストであり隣村アルンスドルフ/Arnsdorfの学校教師であったグルーバと親しくなる(enge Freundschaft)。 | |

| 臨時司祭/PfarrProvisorと対立しオーバンドルフを去る。 | |

| 1819-27 | ザルツブルクの様々な聖堂区教会の副司祭を勤める。 |

| (1828?-37)ヒンターゼー/Hinterseeの聖堂区教会副司祭 | |

| 1837- | ワグライン/Wagrain聖堂区教会副司祭 |

| 1848 | 12月04日ワグライン没。 |

聖歌きよしこの夜の作曲:グルーバー/Franz Xaver GRUBER

学校教師、オルガニスト、作曲家、25.Nov.1787 Unterweitzberg(OÖ) - 07.Jun.1863 Hallein

| 貧しいリンネル職人??(LeinenWeber)を父 | |

| 1799 ? | 12歳のときに師であったオルガン奏者が急病にかかり代役を勤めるまでは父親の反対のために隠れて音楽を学ぶ。 |

| 1805/06 | 南ドイツのブルクハウゼン/Burghausenで音楽の教育を受ける。 |

| 1806-07 | ザルツブルクで教師コース準備科/Vorbereitungskurs für das Lehrfach |

| オーバンドルフの隣村アルンスドルフ/Arnsdorfの小学校教師。 | |

| 同地にて寺男/Mesnerdienst(独)とオルガニストを兼任。 | |

| 1816 | 聖歌隊指導者/Kantorsdienstオルガニストになる。 |

| 1816-29 | 隣村のオーバンドルフのオルガニストも兼ねる。 |

| 1829 | ザルツブルク近郊ベルンドルフ/Berndorf bei Salzbrgの教師となる。 |

| 1833 | ハライン/Hallein市聖堂区教会の聖歌隊指導者オルガニストになる。 |

| 1835 | ハラインに移住。 |

| ベルリン宮廷礼拝堂/Königliche Hofkapelleから | |

| 「AUTHENTISCHE VERANLASSUNG ZUR COMPOSITION DES WEIHNACHTSLIEDES」 | |

| 1863 | ザルツブルク郊外のハライン没。 |

「きよしこの夜」生誕後の歴史

| Jモーアによるテキスト | |

| きよしこの夜初演 | |

| グルーバーには12人の子供。内3人の息子が父の自筆原譜がどこにも見当たらないと言っている。 | |

| 1819 | チロルのツィラータールのオルガン製作家カール・マウラッヒァ(Karl Mauracher von Kapfing bei Fügen, 1789-1844)がオーバンドルフ聖ニコラウス教会のオルガン修理のために5週間オーバンドルフに滞在し、これによりチロルにこの曲が伝わったらしい。 |

| 1819 | 聖夜に歌手 Ur-Rainer がチロル州 Zillertal(ツィラータール)のフューゲン/Fügen(独)で「きよしこの夜」を演奏。 |

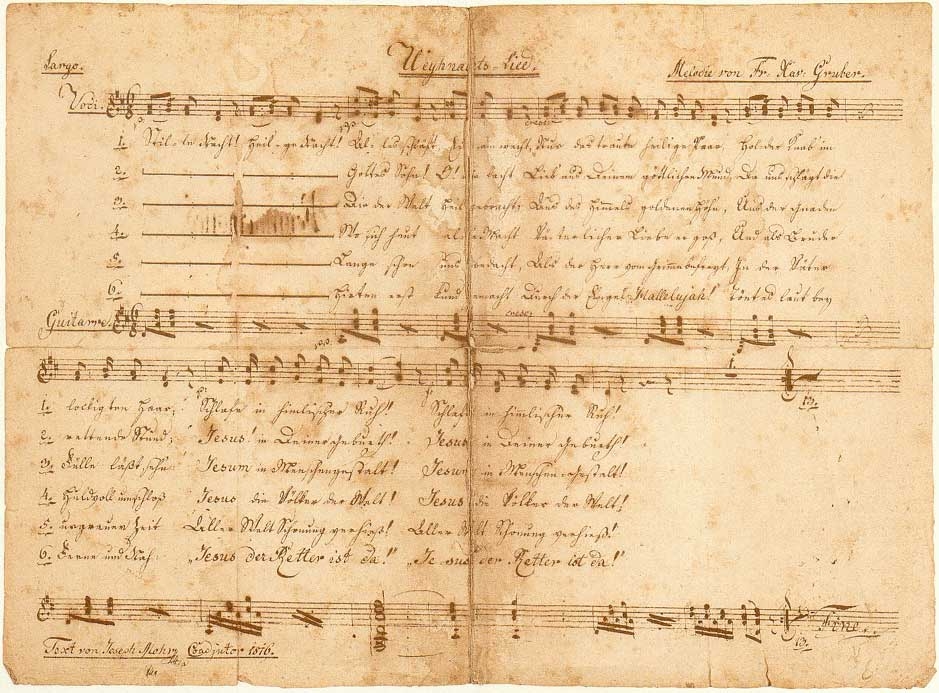

| 現存するグルーバー筆による最古の楽譜。 | |

| 手書き。ハライン博物館存。D-DUR。6/8拍子。2声と合唱,伴奏なし。歌詞は5章,発送記号なし。 | |

| 1825 | Jモーアの尽力によりオーバンドルフ聖ニコラウルス教会に新しいオルガンが完成。 |

| 1831(32?) | オルガン制作者カール・マウラッヒァの兄弟仲であったシュトラッサーという歌手がライプチヒでチロル民謡として演奏。 |

| 1833 | ライプチヒ・ドレスデンのフリーゼという出版社から シュトラッサー愛唱曲「4つのチロル民謡」が出版。 |

| その4曲目が「きよしこの夜」 C-Dur!! , 作詞作曲者の記載無し!! , 伴奏はピアノ又はギター。 (C-DurはD-Durに比べると低音開放弦が自由に使えずギターには合わない。) | |

| 1836 | グルーバー筆による2番目に古い楽譜。表紙に12.Dex.1836と記載。ハライン博物館存。ES-DUR。6/8拍子。4声部にバイオリン、ビオラ、フルート、クラリネット、ファゴット、ホルンの編成。歌詞は6章。発想記号はアンダンテ。 |

| 1839 | 歌手シュトラッサーがラニューヨークでチロル民謡として演奏。 |

| 1845と推定 | グルーバー筆による3番目に古い楽譜。ハライン博物館存 。D-DUR。6/8拍子。混声合唱に弦楽トリオ、ホルン、オルガン。歌詞は最初の一章のみ。発想記号はLANGSAM。 |

| 1855 | グルーバー筆による4番目に古い楽譜。ザルツブルクのカロリーノ・アウグステウム博物館所蔵。表紙に JOSEF MOHR 作詞、FRANZ GRUBER 作曲と明記。D-Dur。6/8拍子。ソプラノ、アルト、オルガン伴奏。歌詞は6章。発想記号はモデラート。 |

| 1866 | ザルツブルグ歌曲集/Salzburger Kirchenliederbuchに「きよしこの夜」。 |

| 1891 | ハノーバー出身の宮廷オペラ歌手ヨセフ・ブレッアーヘルがウィーン万国博覧会(独)で北米のある学校所蔵という「ザルツブルグ歌曲集1873年版」から「きよしこの夜」を見つけ出し、イギリス、スウェーデン、インドなどの演奏旅行で歌う。 |

| 1893 | ドイツの民謡研究家 ルードヴィヒ エルクの息子が「グルーバーの息子の一人フェリックスからグルーバーの肖像画にそえて自筆原譜がルードヴィヒ エルクに贈られた、という話を父ルードヴィヒ エルクから聞いた」、と音楽雑誌に発表したが、エルクの遺品の中には自筆原譜が無く、今だに未発見。 |

| 1899 | 洪水で聖ニコラウス教会が大きな被害。 |

| 1900-06 | 度重なる洪水被害にザルツァッハ川堤防工事?ニコラウス教会の土地を盛り上げる ? |

| 1918 | 100年祭で記念碑の計画。 グルーバーは彼の写真から、Jモーアは生前肖像が一つもなかったので、Jモーアの遺体を掘り起こし、その頭がい骨を参考にして肖像を刻みあげたという逸話が伝わる。 |

| 1937 | 記念礼拝堂/Gedächtniskapelle |

| 一般には「きよしこの夜」のドイツ語歌詞の始まりを取ってStille Nacht-Kapelle/きよしこの夜・礼拝堂と呼ばれる。 彫刻家ヨゼフ ミュールハウゼンによるブロンズ像が | |

| 新装なったチャペル前に除幕。 |